在华夏文明的漫漫长河里,道教宛如一座隐匿于云雾深处的仙山,散发着神秘而迷人的气息,承载着数千年的东方智慧与哲学精髓,悄然润泽着国人的精神世界。

道教起源于先秦诸子的道家思想,春秋末年,老子骑青牛西出函谷关,留下洋洋洒洒五千言的《道德经》,为道家学说奠基。彼时诸侯纷争、礼崩乐坏,老子却独辟蹊径,提出“道可道,非常道”,这混沌玄冥、难以言明却又无处不在的“道”,仿若宇宙初始的密码,蕴含着万物运行法则,无为而治、顺应自然的理念,是对乱世纷扰的一剂清凉解药。庄子接过老子衣钵,逍遥游于世,借鲲鹏扶摇直上九万里之豪迈,鼓盆而歌的豁达,把道家思想拓展得更为深邃,让世人瞥见超脱物欲、追求精神自由的境界。

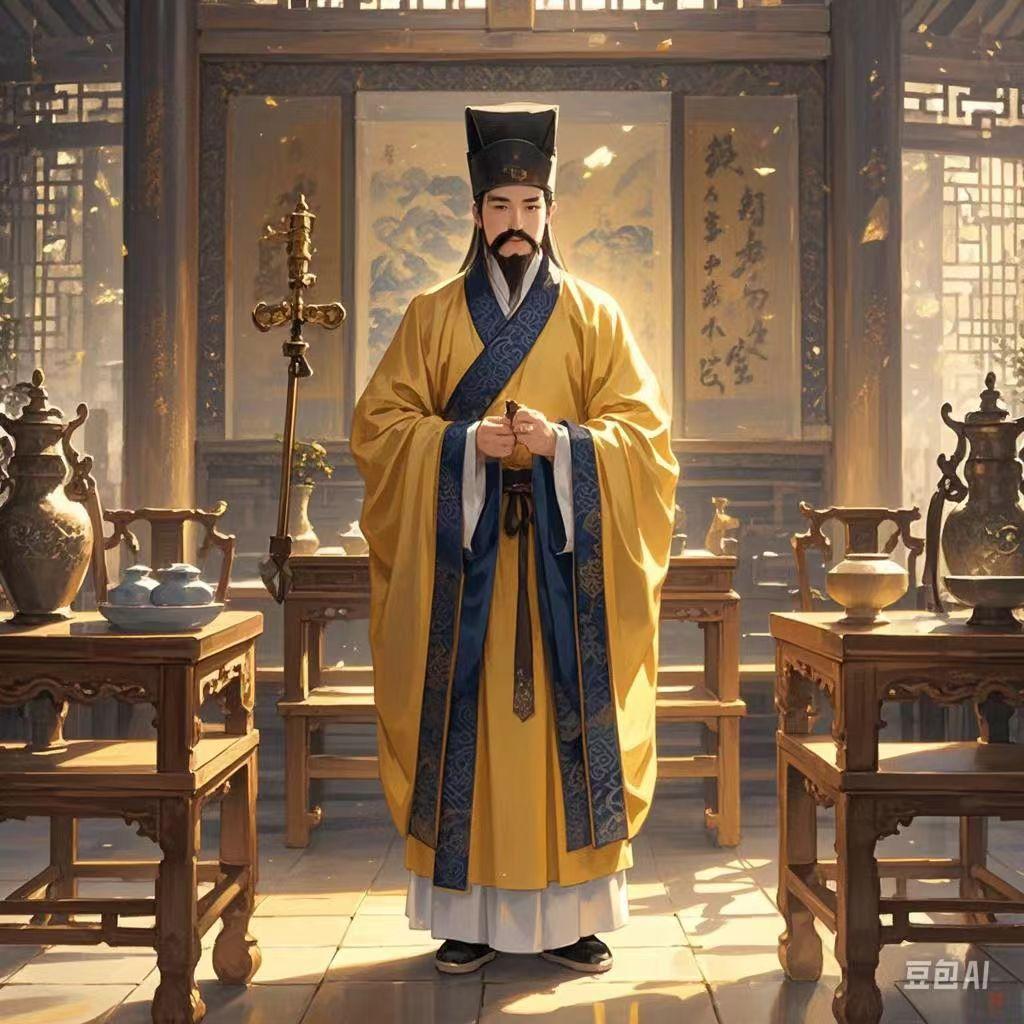

至东汉末年,民间苦难催生宗教需求,张道陵创立“五斗米道”,道教正式成型。它扎根民间,为苍生送去慰藉,道观渐成香火鼎盛之地,民众求福、祈雨、祛病,皆寄望于道观神祇与道士法术;同时,士大夫阶层也痴迷其中,魏晋“竹林七贤”以道家思想为风骨,于乱世袒胸露怀、纵酒放歌,借清谈玄理超脱仕途坎坷,彰显人格独立与精神不羁。

道教的核心教义,是对“道”执着探寻。这非具象神明,而是自然、宇宙、人生根本规律,教徒修行便为悟道、合道。“人法地,地法天,天法道,道法自然”,寥寥数语,却勾勒出和谐共生世界观,劝诫莫逆自然规律行事。道观选址常依山傍水、藏于清幽山林,殿堂布局顺山势、合风水,从飞檐斗拱、雕梁画栋到晨钟暮鼓、诵经声韵,皆融于自然景致,是对“道法自然”的躬身践行。

养生理念亦是道教一绝。道士求长生久视,发展出独特养生体系,从饮食的“食气辟谷”讲究适度节食、吸纳天地精气;到运动的太极拳、五禽戏,一招一式行云流水,调和气血、疏通经络;再到作息依循子午流注,顺应时辰调养身心脏腑。这般养生智慧,穿越千年仍熠熠生辉,备受现代人推崇,成为健体良方。

在艺术领域,道教留下浓墨重彩。绘画上,道家仙境是经典题材,吴道子笔下《八十七神仙卷》,众仙袂带飘飘、御风而行,线条灵动仿若仙气满溢;书法里,王羲之等书法大家受道家飘逸洒脱气质感染,笔锋游走如龙蛇,尽显神韵天成;文学创作更是如此,从李白“且放白鹿青崖间,须行即骑访名山”的潇洒不羁,到曹雪芹《红楼梦》里太虚幻境、警幻仙姑折射的道家空灵,皆为道教美学滋养的硕果。

然而当下,道教文化面临挑战。快节奏时代,功利浮躁之风盛行,年轻人对古老道教智慧无暇问津;道观商业化隐忧浮现,部分地方过度逐利,门票高昂、“法事”变敛财手段,失却初心;传承断层,精通经典、科仪、养生功法的高道稀缺,古籍文献晦涩难懂,让后继研习者望而却步。

传承弘扬道教文化,需多管齐下。教育层面,将道教经典、故事适度引入国学课程,让青少年领略其魅力;文旅融合要摒弃过度商业化,打造沉浸式道观体验,游客着汉服、习礼仪、品道茶,沉浸式感受文化底蕴;道门自身更要加强人才培养,老道士“传帮带”,借助新媒体传播经典要义、养生功法,拉近与大众距离。

道教文化是华夏民族馈赠世界的瑰宝,蕴含人与自然和谐、身心调养、超凡精神追求等无尽财富。在全球化浪潮里,重拾这份古老智慧,拂去岁月尘埃,定能为人类精神文明、生活方式点亮一盏永不熄灭的“道”灯,指引世人在喧嚣尘世寻得内心宁静归所。

问道于心,寻道于行:探幽道教文化之境