在纷繁多样的道教文化中,“十道九医”是一个独特而有趣的说法。它高度概括了道教与中医之间千丝万缕、密不可分的联系,生动地展现出道教与中医之间千丝万缕、紧密交织的深厚渊源。这一经典说法,不单单是对过往历史现象的精准概括,更是文化交融与传承的鲜活例证,深刻地揭示了道教与中医在漫长岁月里相互渗透、彼此影响的发展轨迹。

历史溯源:探寻生命密码的漫漫征途

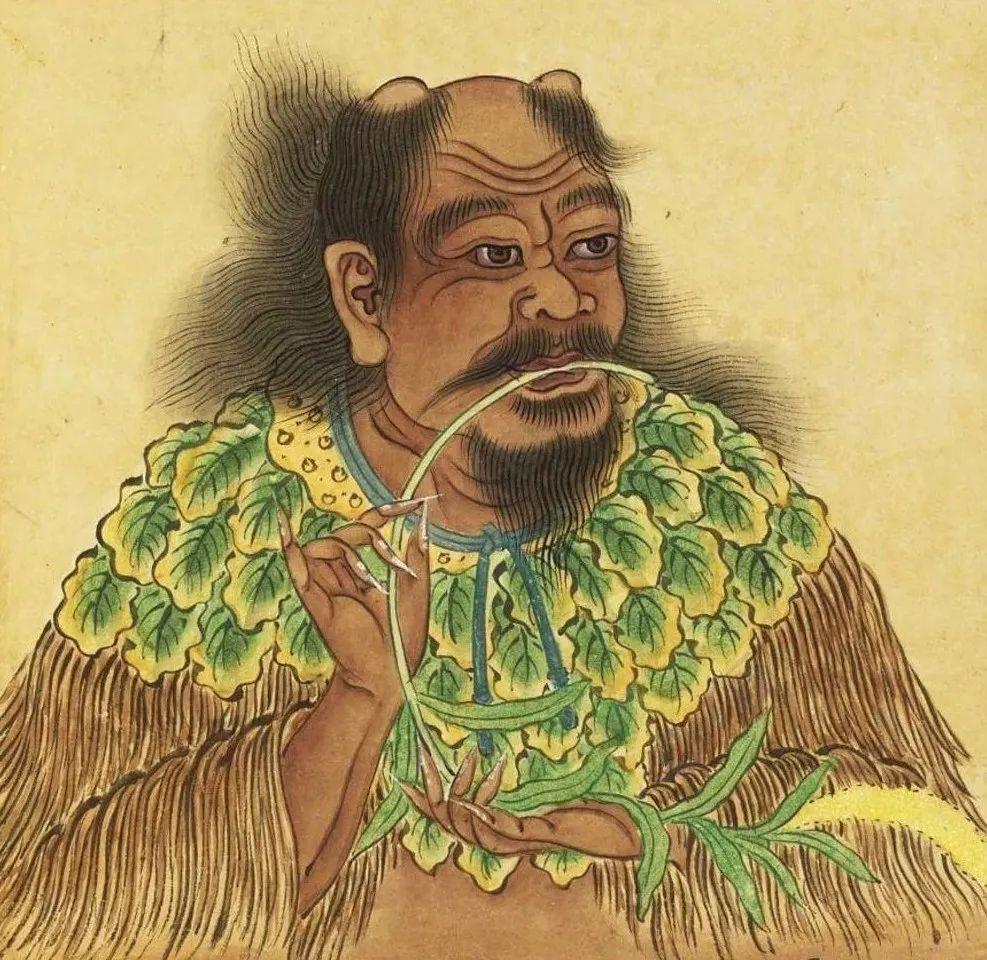

纵观历史,道教与中医的渊源可上溯至远古时期。自道教诞生之初,长生不老、羽化登仙便成为道士们坚定不移、矢志追求的终极理想。在悠悠岁月的修炼历程中,道士们怀揣着对生命奥秘的无限好奇,从多个维度对人体展开了深入探索。内丹修炼,宛如一场神秘的内在修行,通过对体内精、气、神的精心凝练,去探寻人体内部能量转化与运行的微妙机制,仿佛在努力开启生命深处那神秘的密码锁;服气之法,强调吐故纳新,引导人们吸纳天地间纯净的清气,以此滋养身心,实现人与自然之间的能量和谐交换;导引之术,则巧妙地将肢体运动与呼吸完美配合,如同疏通河道一般打通人体经络,调和气血,使人体的生理机能达到和谐有序的理想状态。他们在长期的实践过程中,积累了海量珍贵的一手资料,这些资料逐渐汇聚成推动中医发展的磅礴力量,成为中医理论与实践体系形成的重要基石,为中医的发展提供了不可或缺的原始素材与理论雏形。东晋时期的葛洪,无疑是道教与医学领域中一座令人敬仰的巍峨丰碑。他一生笔耕不辍,著述颇丰,其中《肘后备急方》更是流传千古的不朽佳作。在那个医疗资源极度匮乏、疫病肆虐横行的艰难岁月里,《肘后备急方》的善用为无数在病痛深渊中苦苦挣扎的人们带来了生的希望曙光。书中对疟疾、天花等传染病的症状描述细致入微,治疗方法实用有效。尤其是青蒿治疟的记载,更是为后世屠呦呦成功发现青蒿素提供了关键的启迪,从而拯救了全球无数生命,在世界医学史上留下了浓墨重彩的辉煌篇章。

理论基石:阴阳五行学说的交融共生

从理论根源深入探究,道教的哲学思想与中医理论就像并蒂而生的莲花,相互交融、相得益彰,共同绽放出智慧的迷人光彩。道教始终秉持“天人合一”的核心理念,坚信人体这个微观世界与自然界这个宏观宇宙之间存在着紧密的对应关系,二者相互映照、相互影响,构成一个不可分割的有机整体。

在中医理论体系中,“天人合一”思想得到了全面且深入的体现。以四季养生为例,春季阳气上升,万物复苏,大自然呈现出一片生机勃勃的繁荣景象。此时,中医倡导人们早睡早起,多去户外踏青漫步,以顺应阳气的生发之势,促进身体的新陈代谢;冬季万物闭藏,大自然仿佛进入了沉睡的休眠状态,人体也应顺应这一自然规律,早睡晚起,养精蓄锐,储存充足的能量,为来年的健康奠定坚实基础。阴阳学说作为中国古代哲学的重要组成部分,也是道教与中医共同的理论根基。阴阳观念认为,世间万物皆可分为阴阳两个方面,阴阳之间既相互对立,又相互统一。在人体正常生理状态下,阴阳处于一种动态平衡之中,一旦这种平衡被打破,疾病就会趁虚而入。比如,人体的五脏六腑中,五脏属阴,六腑属阳,它们相互协调配合,共同维持人体的正常生理功能。在疾病的治疗过程中,中医的根本原则就是通过各种手段调整阴阳,使其恢复平衡状态,从而达到治愈疾病的目的。五行学说同样是道教与中医理论的关键要素。五行,即金、木、水、火、土,它们之间存在着相生相克的奇妙关系。相生关系为:木生火,火生土,土生金,金生水,水生木;相克关系为:木克土,土克水,水克火,火克金,金克木。中医巧妙地将五行学说运用到对人体生理病理的阐释中,以五行的特性来类比人体脏腑的功能和特点,用五行的相生相克关系来解释人体脏腑之间的相互联系与相互制约。例如,肝属木,心属火,根据木生火的原理,肝与心在生理功能上紧密关联,肝的正常疏泄有助于心主血脉功能的正常发挥;在病理状态下,如果肝木太过旺盛,就可能会过度克制脾土,导致脾胃功能失调,出现食欲不振、腹胀等不适症状。在疾病诊断时,中医师会依据五行的生克乘侮规律,全面细致地分析病情,准确判断疾病的发展趋势与转归,从而制定出科学合理的治疗方案。

治疗特色:身心同治的独特智慧

道医的治疗手段丰富多元,且独具特色。除了运用传统的中药方剂,依据药物的性味归经来精心调理人体的阴阳气血、脏腑功能外,道医在针灸、推拿、拔罐等外治疗法上也有着深厚的造诣。针灸疗法,通过精准刺激人体特定穴位,激发经络气血的运行,进而调节脏腑功能,达到治疗疾病的目的。每一个穴位都如同人体经络网络上的关键节点,通过针刺或艾灸的方式刺激穴位,能够激活人体自身强大的自愈能力,对各种疾病起到疏通经络、调和阴阳、扶正祛邪的神奇作用。推拿则以手法的推、拿、按、揉、滚、拨等为主要手段,通过对人体经络、穴位和肌肉的直接作用,如同疏通堵塞的管道一般,疏通经络,解除肌肉痉挛,缓解疼痛,促进气血运行,调整人体的生理功能。推拿不仅能够有效治疗身体的伤痛,还能放松身心,减轻精神压力,对因长期劳累、情志不畅导致的身心疲劳有着显著的缓解效果。拔罐利用罐内负压,吸附在人体体表特定部位,仿佛为身体注入一股活力,促进局部血液循环,达到祛风散寒、活血化瘀、消肿止痛的功效。罐印的颜色、形态等还能直观地反映出人体的健康状况,为诊断疾病提供一定的参考依据。更为难能可贵的是,道医在治疗过程中高度重视心理因素对疾病的影响。他们深刻认识到,人的情绪波动、精神状态与身体健康密切相关。长期的焦虑、抑郁、愤怒等不良情绪,会导致人体气机紊乱,脏腑功能失调,从而引发各种疾病。因此,道医常常运用心理疏导、情志相胜等方法,帮助患者调整心态,缓解精神压力。例如,根据五行相克原理,“怒伤肝,悲胜怒”,对于因愤怒而导致肝气上逆的患者,道医会通过引导患者抒发悲伤情绪,来克制过盛的肝气,达到治疗疾病的目的。这种身心同治的理念与现代医学强调的生物 - 心理 - 社会医学模式不谋而合,充分体现了道医文化的前瞻性与科学性。

现代价值:传承文化,守护健康

在现代社会,道医文化依然散发着独特的迷人魅力,彰显着不可替代的重要价值。快节奏的生活方式、高强度的工作压力和复杂的生活负担,让许多现代人长期处于身心疲惫的亚健康状态。道医的顺应四时养生法,如春季养肝、夏季养心、秋季养肺、冬季养肾,为人们提供了科学合理、切实可行的养生指南。通过合理安排饮食起居,遵循自然规律,人们能够更好地调节身体机能,增强体质,预防疾病,保持身心健康。同时,道医文化作为中华传统文化的瑰宝,承载着千年的智慧与传承。它不仅是医学领域的宝贵财富,更是中华民族文化自信的重要源泉。传承和弘扬道医文化,不仅有助于我们守护自身健康,提高生活质量,更是对民族文化的深度挖掘与传承,让我们在全球化的浪潮中,坚定地守护住属于自己的文化根脉,彰显中华民族的深厚文化底蕴与独特魅力。“十道九医” 所蕴含的道医文化,是中华民族传统文化的璀璨明珠。它穿越历史的沧桑变迁,承载着先辈们的智慧与经验,为我们的现代生活带来了深刻的启示与指导。让我们怀着敬畏与好奇之心,深入探寻道医文化的奥秘,将这份宝贵的文化遗产代代相传,使其在新时代绽放出更加绚烂夺目的光彩,为人类的健康与文明发展贡献独特的力量。