道教度亡:连接生死的神圣仪式

在道教的诸多仪式中,度亡法事占据着极为重要的地位。它承载着人们对逝者的深切缅怀,蕴含着对生死轮回的独特认知,是道教教义在现实生活中的生动实践。

道教度亡的缘起与内涵

道教从形成之初,便与葬礼紧密相连。其核心观念在于,人死后灵魂不灭,且会依据生前的善恶行为进入不同的境遇。通过道士主持的度亡法事,能够帮助亡魂减免地狱的痛楚,脱离幽冥苦难,早日登上东方青华极乐世界。这一观念深深扎根于道教的生死观,认为生死是生命的不同阶段,死亡并非终结,而是另一段旅程的开始。而度亡法事就如同为亡魂照亮前行道路的明灯,引导他们走向解脱。

丰富多样的度亡仪式

斋戒:净化身心的前奏

在举行度亡仪式前,斋戒是必不可少的环节。道士们通过斋戒,净化身心,去除杂念,以示对仪式的敬重以及对亡魂的尊重。斋戒分为设供斋、节食斋和心斋。设供斋意在积累功德、消除罪孽;节食斋通过调节饮食来调和身心,延年益寿;心斋则要求保持内心纯净,摒弃贪欲和杂念,达到无思无虑、无欲无求的境界,这是斋戒的最高层次。只有通过斋戒,道士们才能以最纯净的状态参与到度亡仪式中,更好地与神灵沟通,为亡魂祈福。

设坛:构建神圣空间

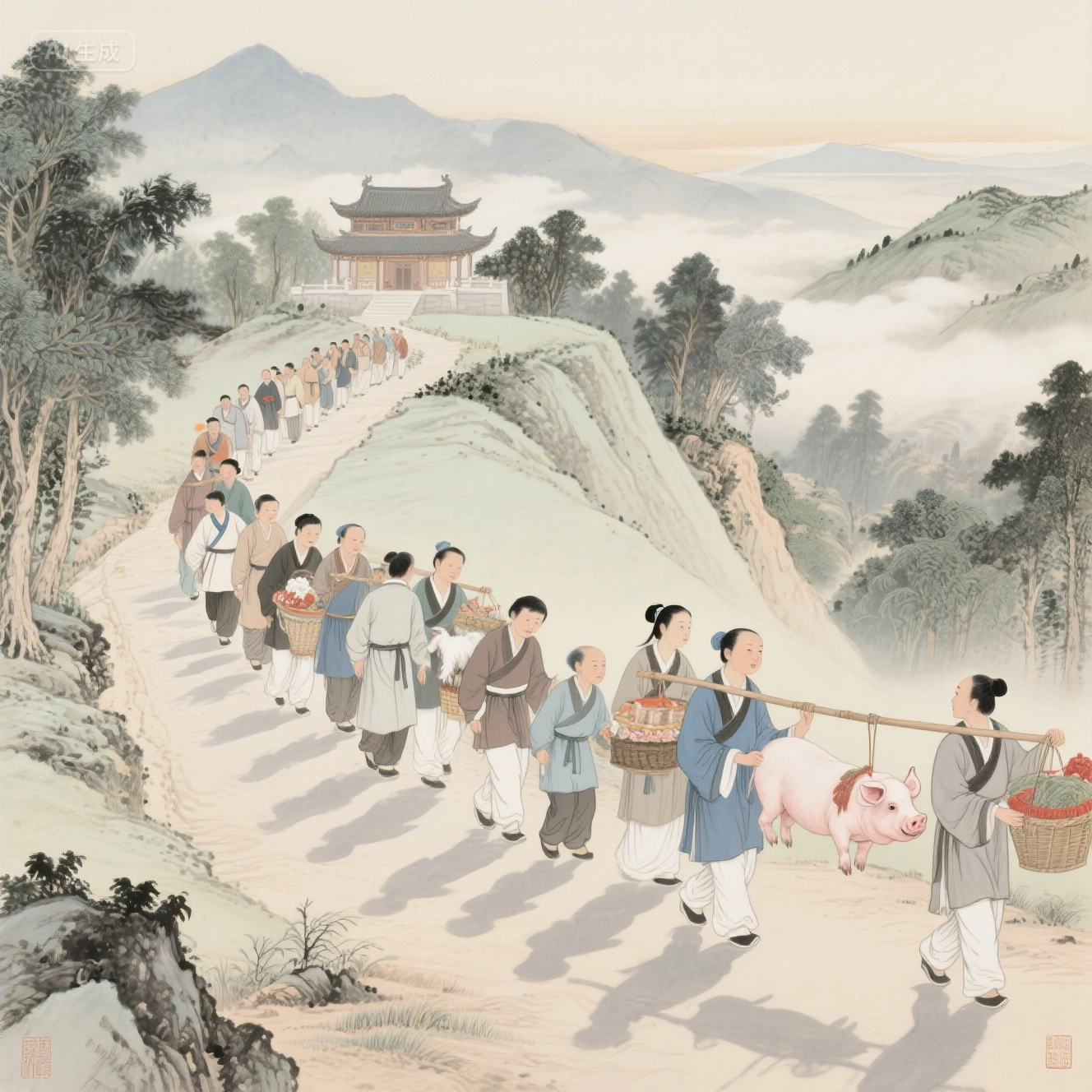

设坛是度亡仪式的重要步骤。坛场的设置极为讲究,需提前准备招魂幡等旗帜,搭建阴阳坛,并摆放死者牌位、鲜花、水果、茶酒、米饭、馒头、香烛和纸钱元宝等供品。庄重的坛场如同连接阴阳两界的桥梁,为神灵的降临和亡魂的超拔创造了神圣的空间。在这个空间里,道士们将进行一系列的法事活动,借助神灵的力量帮助亡魂解脱。

登坛做法:开启救赎之旅

登坛后,法师首先进行净坛仪式,邀请师真、祖师和仙真莅临坛场,为法会加持,确保坛场的清净与庄重。净坛完毕,便进入诵经环节。常见的度亡经文有《太上洞玄灵宝救苦拔罪妙经》《元始天尊说丰都灭罪经》等。若为女性超度,还需诵读《太乙救苦天尊说拨度酆都血湖妙经》。诵经声如潺潺溪流,流淌在坛场之中,蕴含着无尽的慈悲与力量,为亡魂驱散黑暗,带来光明。

摄召:召唤亡魂归来

摄召即召请亡魂之意。在道教的观念中,人死后灵魂可能会迷失飘荡,难以找到解脱之路。法师通过行《摄召科仪》,凭借自身的元神照彻地府的黑暗,将亡魂摄召至坛场。这一过程体现了道教对亡魂的关怀,无论灵魂身处何方,都要将其召回,给予救赎的机会。

安灵:慰藉亡魂之灵

安灵是给招请来的亡魂一个合适的安置之所,是古代灵魂不死信仰的具体体现。道教的安灵科仪历史悠久,建立在祖先崇拜和灵魂不死的观念之上。通过安灵,让亡魂感受到生者的关怀与尊重,使其能够安心接受后续的超度仪式。

济孤:普度众生之善

济孤中的 “孤” 指孤魂,即道教敬奉的鬼王。太乙救苦天尊在地府的法身便是 “鬼王”。在阳间建醮度亡时,众多久困阴司的恶鬼穷魂会前来争抢施食,秩序大乱。此时,天尊化身为 “鬼王” 镇摄群鬼,维持秩序。道教做《施食科仪》时,会专门设一香案供奉 “鬼王大帝” 神位,体现了道教不仅超度特定的亡魂,还普度所有孤魂野鬼的慈悲胸怀。

渡桥:跨越阴阳之界

渡桥科仪是度亡仪式中的重要环节。法桥被视为连接仙境和地府的咽喉要道,桥头、桥尾有仙官、狱卒把守。亡魂通过此桥,意味着已脱离幽界,将进入清都。渡桥的形式多样,常见的有用白布和黄布搭建的金桥、银桥,还有用白布架起的形似人间大桥的度魂桥。亡魂在法师的引导下渡桥,象征着他们迈向了新的旅程,走向解脱。

亡灵朝参:接受神灵指引

亡魂在经过摄召、渡桥、沐浴、更衣等环节后,会进行朝参。此时的亡魂已身穿七宝彩服,借道力加持,变凡身为法身,但仍六根未净,八识牵缠。通过朝礼参拜三宝众圣,借助三宝的威光,忏除六根之罪累,从而能够步入诸天之圣境。这一环节体现了道教对亡魂的进一步净化和指引,使其能够在神灵的庇佑下得到最终的解脱。

施食化宝:滋养亡魂之灵

施食被认为是耕种福田的重要方式。法师完成法事后,会将茶水、酒和米饭洒在四周,以供亡灵享用,同时焚烧纸钱等祭品。施食的咒语和愿文蕴含着对亡魂的慈悲,希望他们能够在另一个世界得到滋养,不再受饥饿之苦。化宝则是将纸钱等祭品化为亡魂在阴间可用的财物,表达对亡者的关怀与敬意。

道教度亡的现代意义

在现代社会,道教度亡法事不仅仅是一种宗教仪式,更是一种文化传承和精神寄托。它让人们在面对亲人离世时,能够通过庄重的仪式表达对逝者的思念和祝福,缓解内心的悲痛。同时,度亡法事中所蕴含的劝人向善、尊重生命、敬畏自然等理念,也对现代社会的价值观有着积极的影响。它提醒着人们要珍惜当下,关爱他人,秉持善良的本性,为社会的和谐发展贡献自己的力量。

道教度亡法事以其丰富的内涵、严谨的仪式,展现了道教对生死的深刻理解和对生命的尊重。它不仅在历史长河中传承至今,更在现代社会中发挥着独特的作用,成为连接生死、慰藉心灵的重要文化纽带。